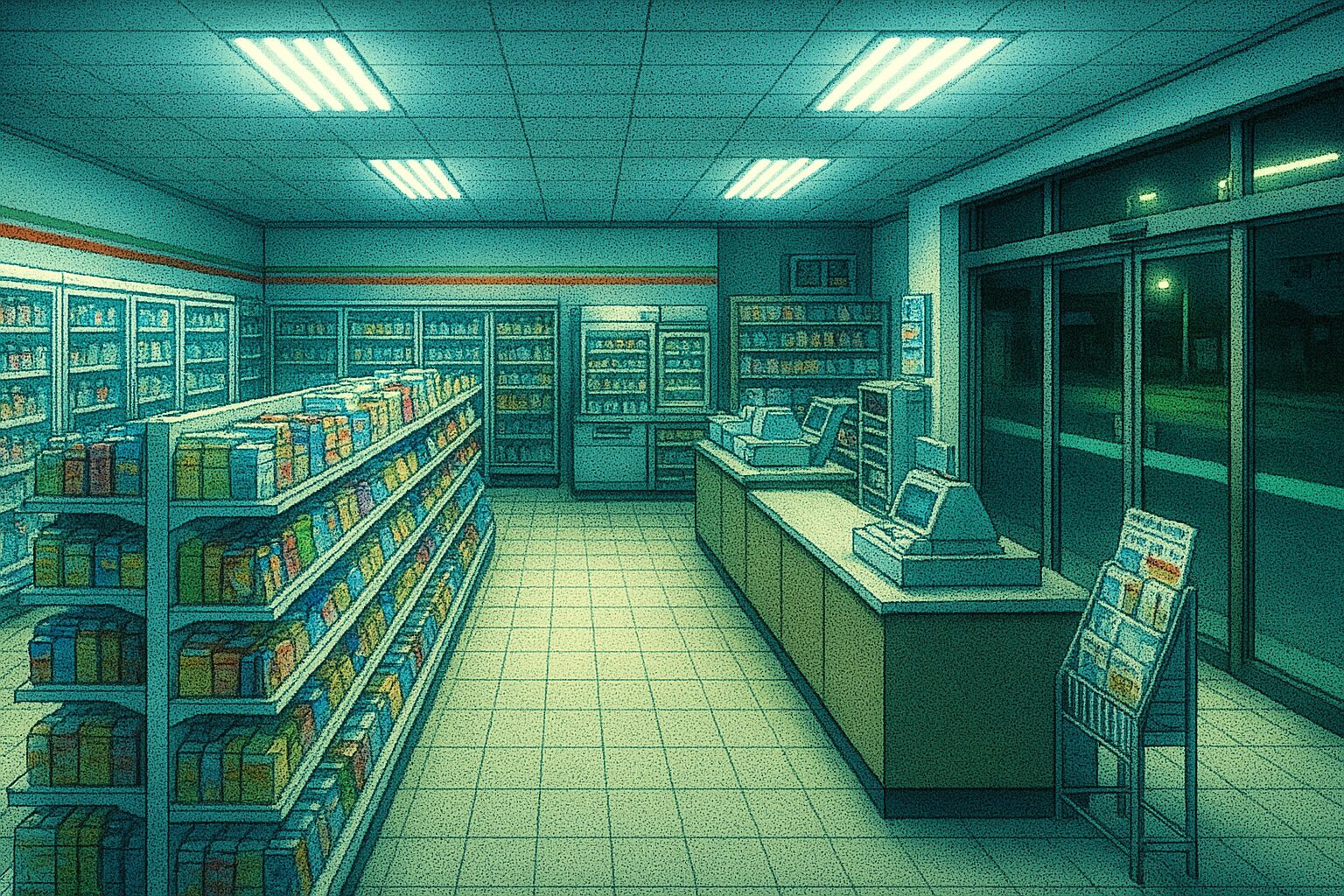

バイトを始めて一週間が経った。深夜シフトは給料が良いと聞いて飛びついたものの、正直なところ、こんなに静かな時間帯があるとは思わなかった。午前2時を過ぎると、店内には私一人だけになることが多い。

そんな中、一人だけ気になる常連客がいた。

初めて彼を見たのは、バイト初日の深夜だった。レジに立っていると、ドアが開き、中年の男性が入ってきた。特に変わった様子はなく、普通のサラリーマンといった感じだった。彼はいつも同じものを買っていく。缶コーヒーと菓子パン一つ。そして必ず「ありがとう」と小さく言って去っていった。

二日目、三日目も彼は同じ時間に現れた。だいたい午前2時15分頃。時間に正確な人なのだろうか。

しかし四日目、彼の様子が少し変わった気がした。少し疲れているようで、目の下にクマができていた。それでも変わらない「ありがとう」を残して去っていった。

五日目。彼は少し痩せたようにも見えた。そして何より気になったのは、レジで会計をする際、彼の手が少し震えていたことだ。風邪でも引いたのだろうか。でも、彼は何も言わなかった。

六日目。今日は彼の顔色が悪かった。青白く、目はうつろだった。それでも彼は同じ缶コーヒーと菓子パンを買い、同じ「ありがとう」を言って去っていった。

そして今日、七日目。彼はまだ来ていない。時計は午前2時10分を指している。そろそろ来る時間だ。

ドアが開く音がした。彼だ。でも、今日の彼は明らかに違う。

骨と皮だけのような痩せ方で、顔は生気がなく、歩き方もぎこちない。それでも彼はいつもの商品を手に取り、レジに向かってきた。

「こんばんは」と声をかけると、彼は顔を上げた。その目は…ほとんど焦点が合っていないようだった。

レジを打ち、「324円です」と言うと、彼はポケットからお金を出した。その手は骨ばかりで、青白い。

お釣りを渡すと、彼はいつものように「ありがとう」と言った。でもその声は、どこか遠くから聞こえてくるような、不思議な響きだった。

彼が店を出ていくのを見送りながら、何か言わなければと思った。「お体、大丈夫ですか?」

彼は振り返り、かすかに微笑んだ。「心配してくれてありがとう。実は一週間前に事故で死んだんだ。でも、生前の習慣がどうしても忘れられなくてね」

その言葉を聞いた瞬間、全身に冷たいものが走った。彼の姿がだんだんと透明になっていき、やがて夜の闇に溶けるように消えていった。

翌日、好奇心に駆られて地元の新聞を調べてみると、確かに一週間前、この近くで交通事故があったことが書かれていた。被害者の名前と顔写真を見て、私は息を呑んだ。間違いなく、あの常連客だった。

それからも深夜シフトは続いている。毎晩午前2時15分、ドアが開く音がする。でも、もう誰も入ってこない。ただ、レジの側に缶コーヒーと菓子パンが置かれるだけ。そして、かすかに「ありがとう」という声が聞こえるのだ。