深夜二時。スマホの画面が青白く顔を照らす中、僕はSNSの投稿を眺めていた。明日は休日だからと、いつもより長く起きていたのだ。隣では妻が静かに寝息を立てている。

その時だった。

ピンポーン

玄関のチャイムが鳴った。

「こんな時間に…?」

僕は思わず時計を見た。まさか間違いか、いたずらだろうか。一瞬妻が目を覚ますかと思ったが、彼女は深い眠りについているようだった。

しばらく待ってみる。もう一度鳴るなら対応しよう、と思った矢先—

ピンポーン

二度目のチャイム。

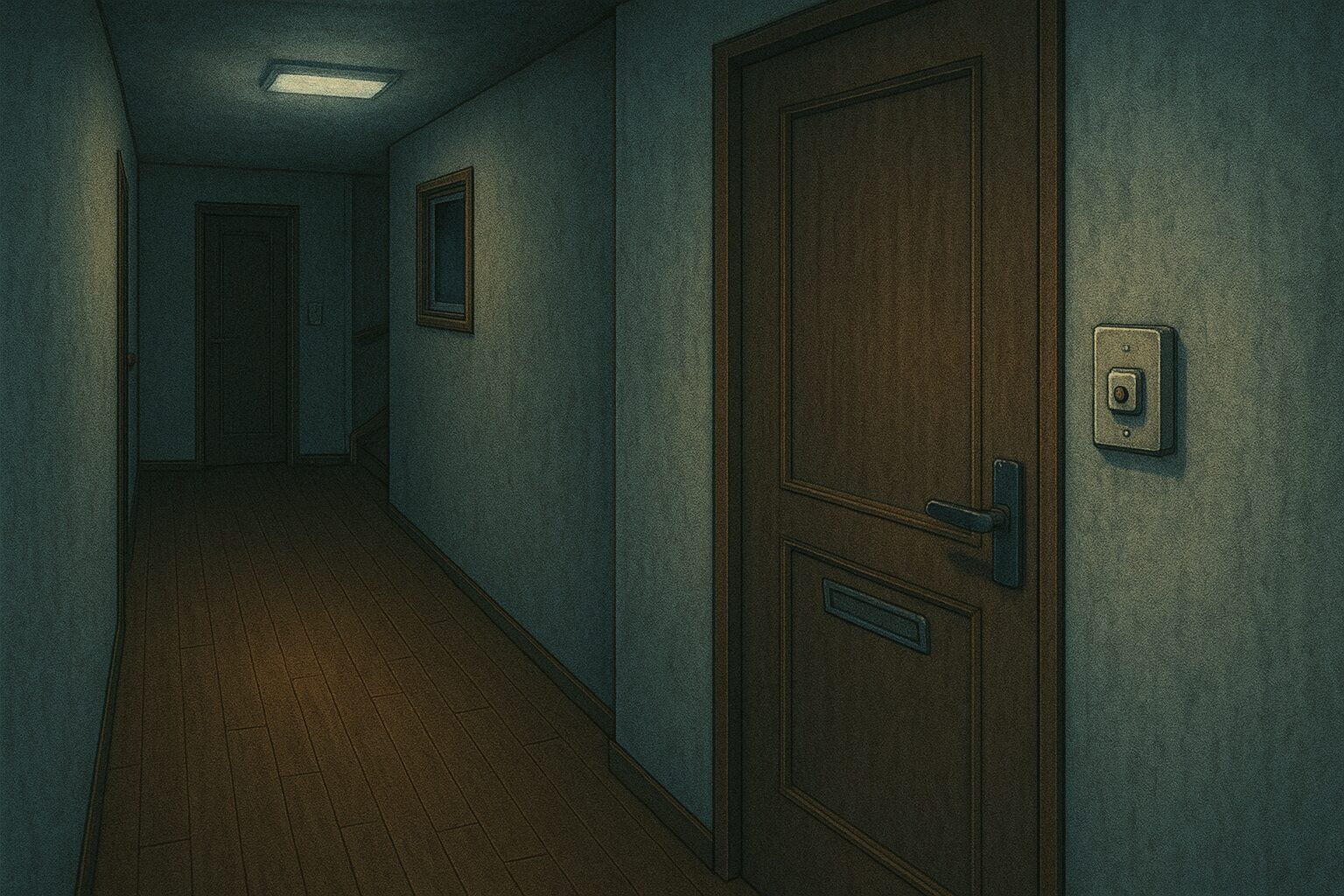

僕はゆっくりとベッドから抜け出した。スリッパを履いて、廊下に出る。真っ暗な家の中を進みながら、携帯のライトを頼りに玄関へと向かう。

「どなたですか?」

声をかけてみるが、返事はない。ドアスコープから外を覗くと、そこには誰もいなかった。街灯に照らされた駐車場と、静まり返った住宅街の風景だけが広がっている。

「やっぱりいたずらか」

ほっとした僕は、背を向けて寝室へ戻ろうとした。

ピンポーン

また鳴った。振り返ると、やはり誰もいない。不安が胸をよぎる。念のため、ドアの鍵が掛かっているか確認した。二重ロックはしっかりとかかっていた。

「気のせいだろう。チャイムの故障かもしれない」

そう自分に言い聞かせ、再び寝室へ向かった。しかし、廊下の途中で足が止まる。

ピンポーン ピンポーン

今度は立て続けに二回。

僕は携帯を握りしめた。警察に電話すべきか迷う。でも、実際に被害があったわけでもなく…。

「もしもし?」

小さな声が聞こえた気がした。僕は凍りつく。その声は、どこから…?

ピンポーン

「もしもし、聞こえますか?中にいるのはわかっていますよ」

声は、インターホンから聞こえていた。

冷や汗が背中を伝う。インターホンのスイッチは押されていないはずなのに、誰かの声が聞こえている。僕は恐る恐る返事をした。

「どちら様ですか?こんな時間に…」

「やっと返事をくれましたね。ずっと待っていたんですよ」

優しい、しかし何か違和感のある声。

「あの、どういったご用件で…?」

「ドアを開けてくれませんか?外、寒いんです」

僕はドアスコープを再度覗いた。やはり誰もいない。

「すみません、どこにいらっしゃるんですか?見えないのですが」

「ここですよ、目の前に」

声は笑っているように聞こえた。

「見えませんか?もう少し近づいてみてください」

僕はドアに顔を近づけた。その瞬間、スコープが真っ暗になった。誰かがレンズを指で塞いでいるのだ。

「見えましたか?」声が囁いた。「今度はあなたの番ですよ」

恐怖で体が震える。僕は一歩後ずさりした。

「何の用ですか?」声を強めに出そうとしたが、震えが隠せない。

「あなたのことをずっと見ていたんです。毎日、同じ時間に帰ってくる姿を。窓から漏れる明かりを。今日は特別にご挨拶に来ました」

僕は警察に通報しようと携帯を見た。その時だった。

カチッ

鍵を回す音。しかし、開けたのは僕ではない。ゆっくりとドアノブが回り始めた。

僕は叫び声を上げようとした瞬間—

「大丈夫?どうしたの?」

妻の声。僕は目を開けた。ベッドの上で、汗だくになっている自分に気づく。

「悪夢を見てたみたい…」

妻は心配そうに僕を見ていた。「うなされてたわよ」

ほっとして、僕は額の汗を拭った。「チャイムの夢を見てたんだ。変な人が…」

その時、

ピンポーン

真夜中のチャイムが、現実に鳴り響いた。